Une stratégie qui propose un récit clair, prérequis essentiel pour embarquer les Français dans la transition énergétique

Le SER se félicite que le projet de Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) rappelle tout d’abord les grands enjeux auxquels notre pays doit faire face : souveraineté, compétitivité et accélération de la lutte contre le changement climatique. Il est en effet essentiel de partager le constat de l’urgence de sortir des énergies fossiles, d’avoir conscience des leviers dont nous disposons et de l’échéance de temps à laquelle ils sont réellement mobilisables.

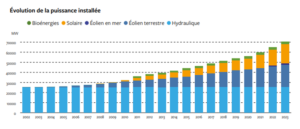

Dans ce contexte, et au-delà des efforts importants de baisse de consommation, la SFEC rappelle que les énergies renouvelables électriques seront les seules sources capables de couvrir l’augmentation anticipée de la demande électrique d’ici 2030 (+10%), notamment du fait des ambitions de réindustrialisation. La SFEC doit en effet refléter les effets attendus de la loi d’accélération des énergies renouvelables (APER), qui a vocation à permettre l’ajout de capacités de production additionnelles à court-terme.

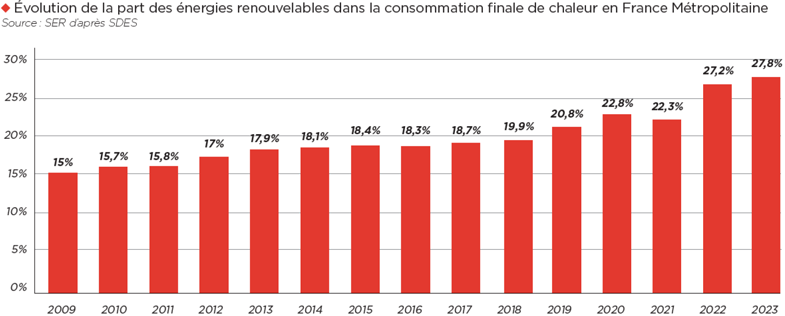

Il est tout aussi important de reconnaître que l’électrification des usages ne pourra pas répondre à l’ensemble de nos besoins : le SER se félicite que, bien plus qu’auparavant, la stratégie proposée reconnaisse enfin le rôle fondamental que devront jouer les énergies renouvelables non-électriques, avec un doublement de la production de chaleur renouvelable d’ici 2035.

Pendant trop longtemps, l’utilité sociale des énergies renouvelables n’a pas été suffisamment mise en avant, rendant plus difficile leur appropriation locale. La SFEC, en rappelant qu’elles sont essentielles au « bouclage » de l’équation énergétique globale, participe ainsi à inscrire les énergies renouvelables dans le récit de la transition énergétique.

→ Fort de ce constat, il sera donc essentiel que le prochain volet programmatique de la loi de souveraineté énergétique permette d’asseoir leur place centrale dans le mix énergétique de la France, en inscrivant d’abord un objectif quantitatif pour 2030 aligné avec les ambitions européennes auquel notre pays a souscrit en votant la Directive RED 3, et de ne pas le noyer dans un objectif plus large d’énergie décarbonée.

En effet, comme l’a rappelé la Commission européenne dans son analyse des plans d’action nationaux énergie-climat (PNEC) publiée ce 18 décembre, la contribution attendue de la France à l’objectif européen de la directive RED 3 correspondrait à un objectif national de 44% d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici 2030. Or, le SER constate que les volumétries proposées dans la SFEC conduisent à ce que les énergies renouvelables couvrent 45% de la consommation d’énergie finale en 20301. Donc, il est non seulement possible de tenir nos engagement européens sur les ENR, mais la SFEC montre que c’est même indispensable pour atteindre les objectifs de décarbonation ! Rien ne s’oppose donc à la transcription dans la loi de l’objectif fixé par RED 3 et cet alignement permettrait de prendre acte dans la loi de l’ambition portée par la France à travers la SFEC, de garantir le respect de nos engagements européens et de consolider dans la durée l’avantage que constitue la combinaison des ENR électriques et non-électriques avec la production nucléaire.

Le SER appelle donc le Gouvernement à inscrire un objectif de 45% d’ENR dans le volet programmatique de la loi de souveraineté énergétique.

→ Il est important de noter que la SFEC fait apparaître un autre enjeu : nous ne pouvons relâcher nos efforts sur aucun levier. A aucun moment l’ambition d’une filière ne doit être le prétexte au relâchement des efforts sur une autre. Face aux enjeux de la transition énergétique, aucune substitution de moyens n’est donc possible. C’est pourquoi le SER demande le maintien dans la loi, comme c’est le cas actuellement, d’objectifs sectoriels spécifiques aux énergies renouvelables. Ceci est essentiel pour maintenir une visibilité industrielle pour les différentes filières d’EnR en France. C’est en effet le cadre législatif qui doit permettre d’apporter une assise juridique aux propositions volumétriques qui seront présentées dans la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Le SER appelle donc à maintenir dans le volet programmatique des objectifs sectoriels dans les domaines de l’électricité, de la chaleur et du froid, du gaz et des transports.

Un constat partagé sur les filières désormais compétitives

Dans le secteur électrique, la SFEC fait le choix de promouvoir prioritairement les filières compétitives et matures.

Le SER se félicite tout d’abord que le projet de SFEC reprenne les objectifs et la trajectoire du Pacte éolien en mer, qui devra pouvoir s’appuyer sur l’identification de zones identifiées à l’issue du débat public lancé cet automne. De la même manière, la trajectoire proposée pour l’hydroélectricité (incluant les STEP) est conforme aux attentes de la filière.

En matière d’éolien terrestre, la SFEC propose de poursuivre le développement de la filière sur le rythme actuel : le SER estime que la filière est néanmoins capable d’aller plus loin (38 GW en 2030 et 48 GW en 2035), évolution qui sera possible en construisant moins de mâts qu’actuellement grâce à l’augmentation progressive de la taille des machines.

S’agissant du solaire photovoltaïque, le SER note qu’il est proposé de rehausser les objectifs par rapport à la PPE actuelle, avec des cibles hautes (60 GW en 2030 et 100 GW en 2035, contre 19 GW aujourd’hui) qui marque une accélération. Mais nous considérons que cette ambition n’est pas suffisante alors que le solaire photovoltaïque constituera l’une des seules sources d’électricité décarbonée capable d’être installée massivement d’ici 2030/2035, du fait de sa rapidité de mise en service. Le SER insiste donc sur l’importance de rehausser l’ambition et estime souhaitable d’inscrire la France sur une trajectoire de 10 GW/an à partir de 2028 pour viser un objectif de 115 GW en 2035. Le SER a bien noté et soutient la proposition qui figure dans le texte de la SFEC de pouvoir « augmenter l’objectif haut des fourchettes de capacité installée, notamment pour pouvoir lancer des périodes d’appels d’offres supplémentaires », dans le cas où les appels d’offres sont constamment saturés et compétitifs. Mais cette possibilité ne peut pas conduire à minorer les objectifs. Il ne faut pas internaliser les contraintes dans l’objectif, mais faire de l’ambition de l’objectif un moyen de dépasser les contraintes. Et ce n’est pas utopique. A titre de comparaison, et pour l’année 2023, les dernières données montrent que plusieurs pays européens sont aujourd’hui déjà sur des rythmes bien supérieurs à la France : l’Allemagne aura ainsi installé 14,1 GW à la fin de l’année, l’Espagne 8,2 GW, la Pologne 4,6 GW et la Pays-Bas 4,1 GW, quand la France plafonne à 3 GW !

La SFEC indique également que le développement du solaire photovoltaïque devra se faire à travers « une répartition équilibrée du photovoltaïque entre grandes toitures photovoltaïques, centrales aux sols et résidentiel, en tenant compte notamment des coûts potentiellement plus élevés de certaines technologies et de la nécessité de mobiliser au maximum les terrains délaissés et anthropisés tout en exploitant le potentiel de l’agrivoltaïsme ». Le SER formulera dans les prochaines semaines une proposition de segmentation du marché afin de tenir compte de ces enjeux, et de la nécessité d’accélérer en parallèle le développement de l’autoconsommation.

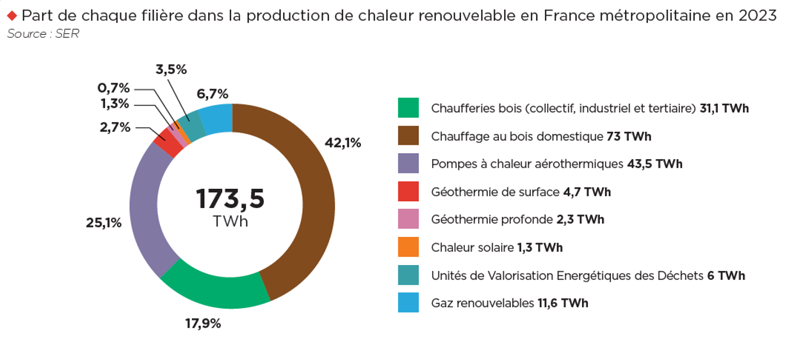

Dans le secteur de la chaleur renouvelable, le SER se félicite de l’ambition volumétrique globale affichée (297 TWh), ce qui marque encore une fois la prise de conscience de la contribution essentielle de ce secteur pour la réussite globale de la transition énergétique. Il est cependant crucial de poursuivre les consultations afin d’affiner les trajectoires des différentes filières, en lien avec la question du « bouclage biomasse » (voir point infra). En particulier, le SER estime indispensable de poursuivre le travail sur les trajectoires des filières mobilisant du bois, et en particulier la filière du chauffage au bois domestique. Enfin, pour soutenir les objectifs affichés pour la géothermie profonde et de surface, le SER demande la mise en œuvre rapide du plan géothermie.

En parallèle, le SER salue l’introduction d’une trajectoire dédiée à la production de froid renouvelable, qui doit cependant dépasser la question du froid livrée par les réseaux, pour également couvrir le froid produit dans le secteur tertiaire via la géothermie de surface, là où les solutions collectives ne sont pas disponibles.

S’agissant des gaz renouvelables, le SER salue l’ambition de production de biogaz issu de méthanisation, qu’il soit valorisé en biométhane injecté (44 TWh) ou en cogénération (6 TWh). La mise en place rapide des Certificats de Production de Biogaz (CPB) est indispensable pour atteindre cette cible. Le SER regrette cependant que la proposition de SFEC laisse le BioGNV et les nouvelles voies de production sans visibilité (cf. infra).

Enfin, et au-delà des objectifs affichés, le SER rappelle l’importance de tenir les trajectoires proposées en veillant à respecter le calendrier d’attribution des projets de la future PPE3, élément essentiel pour atteindre les volumes proposés.

Apporter des perspectives industrielles aux filières en développement

Le SER souligne l’importance de donner de la visibilité à des filières qui sont aujourd’hui à des niveaux de maturité technologique moindres, mais qui disposent encore d’une marge de progression sur leur courbe d’apprentissage via les effets d’échelle d’une PPE ambitieuse. C’est d’ailleurs à travers un soutien constant de l’État, notamment dans les précédentes PPE, que les filières aujourd’hui très compétitives (solaire, éolien) ont pu se développer et « faire leurs preuves ».

Ainsi sur l’hydrolien, et alors que le Gouvernement a confirmé son soutien à un projet de ferme pilote, il est important d’apporter en parallèle, comme cela a été fait sur l’éolien flottant, une visibilité industrielle en prévoyant des appels d’offres commerciaux dès la première période de la prochaine PPE, dans la logique de ce qui a été annoncé lors des dernières assises de l’économie maritime par le Président de la République. Le volume proposé de 750 MW attribués d’ici 2030 pourrait se répartir en deux tranches sur les deux principaux sites français du Raz Blanchard et du Fromveur : une première tranche de 250 MW au Raz Blanchard et une seconde de 500 MW divisée entre le Raz Blanchard et Fromveur. 1750 MW pourraient ensuite être attribués en deuxième partie de PPE, en deux ou trois tranches, dont 1500 MW au Raz Blanchard et 250 MW au Fromveur.

De la même manière, le SER plaide pour qu’un objectif sur les nouvelles voies de production des gaz renouvelables (pyrogazéification, gazéification hydrothermale et power-to-gas) soit intégré dans la première période de la prochaine PPE, avec un volume de 11 TWh d’ici 2030.

Usages de la biomasse : Pas de priorisation sans diagnostic partagé !

Le SER considère que la proposition des usages de la biomasse (pages 88 et 89) ne repose aujourd’hui sur aucun diagnostic partagé, ce qui nuira grandement à son acceptabilité.

Il est en effet essentiel pour le SER qu’une éventuelle hiérarchisation n’intervienne qu’après que l’ensemble des données sur l’état de l’art et sur les leviers de mobilisation additionnels de la biomasse aient fait l’objet d’une consultation large des parties prenantes. Comme proposé en juillet 2023, le SER appelle à mettre autour de la table les représentants des consommateurs et des producteurs de biomasse afin d’aboutir à une vision holistique du potentiel de biomasse disponible et des filières pouvant les valoriser en complémentarité. Une telle démarche multi-acteurs a notamment été mise en place avec succès sur l’avenir des systèmes électriques sous le pilotage de RTE.

Cette « gouvernance nationale de la biomasse », aujourd’hui inexistante, pourra alors poursuivre plusieurs objectifs :

- Clarifier les besoins en biomasse selon différentes temporalités et identifier les potentiels « usages concurrents » : les types de biomasse (forestière, agricole, biodéchets, etc.) ne sont pas homogènes et répondent à des logiques de renouvellement différentes et s’inscrivent dans des logiques de concurrences d’usages très variables. Le SER propose que différents échelons temporels soient étudiés (2030, 2035, 2050) et que les éventuelles hypothèses de transfert d’un usage à l’autre le soient également. Il est par exemple illusoire de penser que le bois mobilisé par le secteur du chauffage domestique pourra être mobilisé pour un usage industriel.

- Identifier les éventuelles trajectoires de « sobriété matière » envisageables dans les différentes filières : le secteur du chauffage au bois domestique est un très bon exemple d’une filière qui a historiquement baissé ses consommations de bois tout en chauffant un nombre croissant de ménages, en passant de 90 TWh de consommation pour 6,6 millions de ménages équipés en 2013 à une consommation de 75 TWh pour 7,7 millions de ménages équipés en 2023. L’évolution de l’efficacité énergétique des appareils, de l’efficacité thermique des logements et de la qualité du combustible (avec un taux d’humidité contrôlé) permettra ainsi de poursuivre cette trajectoire de sobriété. De la même manière, le taux d’humidité du bois a un impact très important sur le pouvoir calorique des installations de chauffage industriel, utilisé sur site ou dans le cadre de réseaux de chaleur, et la possibilité de recourir à des combustibles plus secs pourrait par exemple faire l’objet de simulations additionnelles pour comprendre les besoins futurs en biomasse.

- Mettre en lumière les efforts déjà réalisés par les filières et identifier des leviers pour faire « plus avec moins » : la hiérarchisation devra ainsi tenir compte des efforts déjà réalisés par les filières, du potentiel de sobriété envisageable pour chacune d’entre elles et également des co-bénéfices/externalités positives fournis/fournies (ex : bénéfices agronomiques du retour au sol des digestats de méthanisation, allègement de la pointe électrique hivernale grâce au chauffage au bois domestique). Le critère proposé par la SFEC d’analyser « la disponibilité d’alternatives énergétiques à la biomasse pour certains usages » n’est donc pas suffisant.

De nouveaux leviers (par exemple raccordement des UVE et industriels à un réseau de chaleur pour mieux valoriser la chaleur fatale, financement des évolutions ou des remplacements des chaudières, etc.) pourraient ensuite être proposées.

- Enfin, cette gouvernance nationale pourrait utilement contribuer à l’établissement de la prochaine Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) afin de remplacer l’actuelle qui date de mars 2018 sur la base de données et d’hypothèses encore antérieures. Cette SNMB révisée devra revêtir une dimension régionale forte. Le SER prône un élargissement de la composition des cellules régionales biomasse aux acteurs locaux concernés, en particulier les Régions et les producteurs d’énergies renouvelables.

Inscrire l’intégration des nouveaux usagers des réseaux dans la planification énergétique

Le SER se félicite que la SFEC intègre les enjeux des réseaux et d’équilibrage du système dans le contexte d’électrification massif des usages (notamment dans l’industrie), de développement des énergies renouvelables et de renforcement du parc électronucléaire. C’est l’ensemble de la stratégie d’électrification qui amène à revoir structurellement le dimensionnement et les fonctionnalités des réseaux. Les propositions faites devront être retranscrites dans le cadre juridique, en particulier pour faire en sorte que les investissements conséquents à réaliser dans les réseaux soient suffisants et correctement couverts par des mécanismes de financements existants (qui reposent sur les consommateurs et les producteurs) et, si nécessaire, nouveaux (via un soutien budgétaire). Ces mécanismes ne doivent en aucun cas conduire à des arbitrages de non-investissement dans la mesure où tous les curseurs indiquent que ces investissements dans les réseaux d’énergie sont urgents et sans regret.

Le financement ne sera néanmoins pas le seul enjeu, les gestionnaires de réseaux, notamment électriques, vont devoir être accompagnés pour développer le réseau et raccorder plus rapidement. Les délais standards actuels de 7 ans pour créer des postes sources et des liaisons de transport vont sinon conduire à un ralentissement des raccordements d’énergies renouvelables à moyen-terme. Il faut donc approfondir le cadre règlementaire pour donner plus de rapidité opérationnelle aux gestionnaires de réseaux et faire en sorte que leur cadre de régulation soit polarisé dans la direction des délais d’autorisation et de construction des nouveaux ouvrages. Par ailleurs, une mesure comme l’hybridation des sites en mélangeant consommation, stockage et production doit être rapidement mise en œuvre sous la supervision de la Commission de Régulation de l’Energie afin d’augmenter à court-terme le facteur de charge en soutirage et en injection des points de livraison existants, tout en garantissant le bon financement des réseaux eu égard aux questionnements sur le paiement du TURPE et de la quote-part que cela peut légitimement engendrer.

Les réseaux de chaleur devront eux aussi pouvoir s’inscrire dans une logique d’investissement accru, à travers la montée en puissance du Fonds Chaleur, en complément des dispositifs de production individuelle de chaleur renouvelable.

Le stockage (hors STEP) jouera aussi un rôle plus important dans les décennies à venir et le projet actuel de la SFEC souligne à raison l’intérêt de le développer pour renforcer la sécurité d’approvisionnement. Il ne comporte néanmoins pas d’objectif chiffré en matière de stockage par batterie, alors que la filière, en phase de développement, a besoin d’une visibilité pour créer un cadre propice à l’investissement. C’est pour cela que le SER propose d’inscrire une trajectoire de développement de 6 GW minimum en 2030 (hors STEP) comme le propose RTE dans les principaux résultats du bilan prévisionnel 2023 et d’au moins 10 GW en 2035. Il s’agit d’une trajectoire sans regret puisque, parmi les solutions flexibles, les batteries sont une technologie maitrisée dont les coûts sont en constante diminution et dont les services rendus sont nombreux et variés. Afin d’atteindre ces objectifs, cette filière doit faire l’objet de la mise en place d’appels d’offres pluriannuels avec des mécanismes propices pour assurer le financement de projets tels qu’un mécanisme de Contract-for-Difference au sein du mécanisme de capacité de RTE ou au sein d’un appel d’offres ad hoc.

Pour la production d’hydrogène renouvelable, le SER soutient les objectifs d’électrolyseurs installés. Celui-ci doit représenter un seuil minimum afin de produire l’hydrogène essentiellement en France en s’appuyant sur les trajectoires ambitieuses des filières électriques proposées plus haut. Cet objectif doit être décliné en production soit 680 kt d’hydrogène décarboné tel que préconisé par France Hydrogène dans une étude recensant les besoins des acteurs. De plus, un objectif de production d’hydrogène renouvelable doit être inscrit dans la future SFEC et l’objectif doit être en conformité avec le cadre européen prévu par RED 3.

Télécharger la version Pdf >>

[1] En 2030, la consommation d’énergie finale prévue est de 1209 TWh, tandis que la contribution anticipée des filières renouvelables est la suivante : filières électriques (197 TWh) ; filières chaleur et froid (299 TWh) ; filière transport – biocarburants (48 TWh).